漆喰の歴史と日本への広まり

2025/02/04

漆喰は、日本の伝統的な建築に欠かせない素材ですが、もともとはシルクロードを通じて中国へ伝わり、そこから日本にやってきたと言われています。

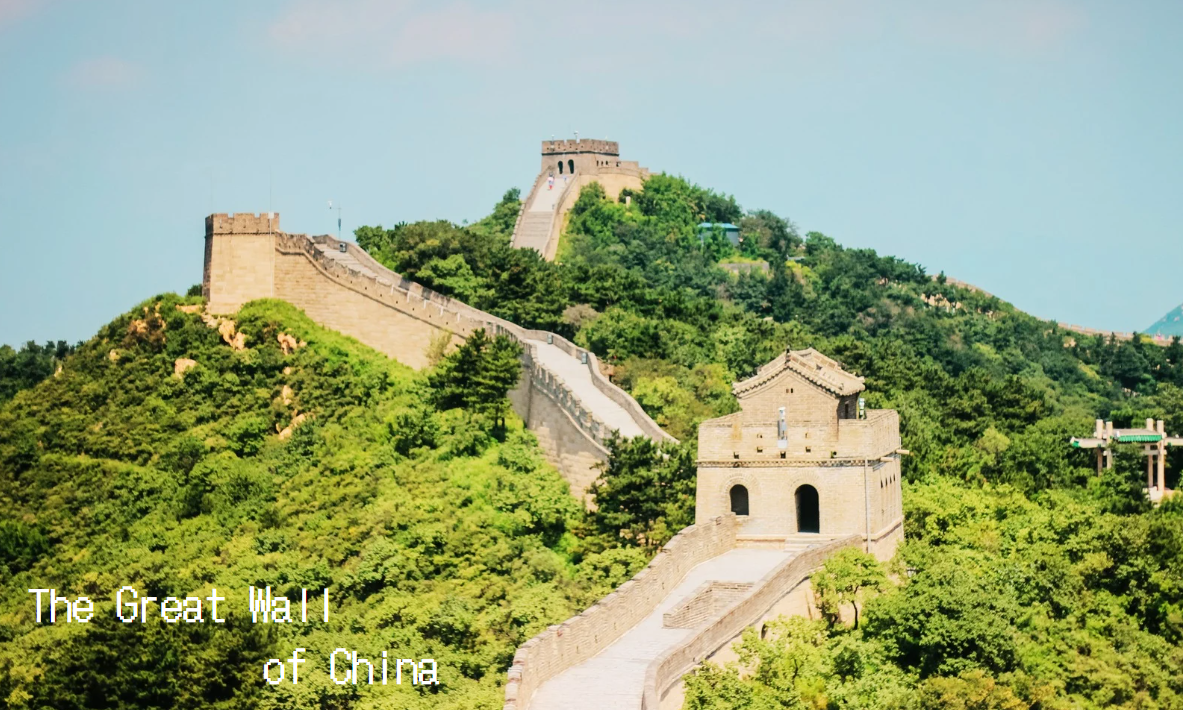

中国では、石灰を使った建築技術が発展し、万里の長城の建設にも利用されました。

やがて、石灰の殺菌効果や消毒効果が注目され、壁材としても使われるようになりました

この技術が仏教とともに日本に伝わったのが西暦538年頃。

お寺の白壁に漆喰が使われるようになり、日本でも広まっていきました。

日本独自の進化🗾

日本では、石灰をより扱いやすくするために、米のりの代わりに安価な海藻のりを活用。

これによりコストが抑えられ、耐久性のある漆喰壁が普及しました。

戦国時代には城の耐火性を高めるために使われ、江戸時代には火災対策として商人たちの土蔵にも取り入れられました🏯

現代の漆喰

明治時代には洋風建築にも使用され、東京駅の天井にも漆喰が使われています。

昭和の高度経済成長期には安価なビニールクロスなどが主流になりました。

ところが、化学建材によるシックハウス問題が注目されるようになり、近年では健康的で自然素材の漆喰が再評価されています。

特に、アレルギー対策や快適な空間づくりに関心がある人たちの間で人気が高まっています。

漆喰は、耐火性・耐久性・調湿性に優れた天然素材であり、日本の暮らしの中で長く愛されてきました。

現代でも、その手作りの温かみや健康面でのメリットから、再び注目されています。

家づくりの際には、漆喰の良さをぜひ考えてみてはいかがでしょうか?🏡